以下文章来源于北水教育,作者北水教育

一直以来,有一位女性的名字在中国环保界掷地有声。

她是贯穿中国城市给水排水与污水处理行业变革和发展的先行者;

她是新中国百万吨污水处理厂的设计师,也是国家关键环保工程的掌舵者;

她是年逾八旬依旧饱含热情、坚守一线的教授级高工,亦是荣获国家建设部优秀设计奖项、詹天佑大奖等荣誉的杰出代表。

她就是,杭世珺。

今年,是杭世珺从业的第61年。

这61年间,她合作共事过的同僚众多。而当我们问及“您眼中的杭世珺是怎样的”这一问题时,大家的回答都能用一个词来概括:反差。

初相识:严肃、严格、令人敬畏

共事时:专业、前瞻、亲力亲为

生活中:可爱、热情、充满好奇

可以看出,大家以为的杭世珺和实际接触后的杭世珺有着不小的差别。

而当我们回顾杭世珺与水务事业的第一次接触就会发现,这种反差从一开始就已经存在了。

其实,就连杭世珺本人也没有想到,这一行,她一干就是 61 年。

从一开始的不理解、不喜欢,到后来的一生所爱、一往无前,杭世珺与中国水处理之间的故事可谓跌宕起伏,反转连连。

1959年,土木工程系给水排水专业刚刚出现在高校专业名单中。当时,正要上大学的杭世珺对这个专业的印象就是“和水有关,应该很好玩吧”。

于是,她抱着“好玩”的心态把给水排水专业写进志愿,结果竟然真的被录取了。谁也没想到,这样一个玩笑举动,让中国的污水处理领域走向一个新篇章。

当然,这都是后话。

当年,还在念大学的杭世珺可丝毫没觉得这是一件好事。因为,她对于给水排水专业“很好玩”的幻想,很快就被舆论打破了。

那个年代的人们对这个新兴专业知之甚少,普遍的理解就是“污水处理?不就是掏臭沟的嘛”。

起初,杭世珺还想反驳这种言论。但实习时看到那些污水管道时,自己都觉得别人说的是对的。

但已经学了还能怎么办呢?于是,整个大学期间,杭世珺一直处于巨大的心理落差中,始终被低落的情绪所萦绕。

直到毕业后,杭世珺被分配到规划局。从此,命运的齿轮开始转动。

进入规划局后,杭世珺的第一个任务就是给北京西边玉渊潭片区做规划,通过研究地形,用手绘制地图,帮助市政府的工程项目进行合理规划。

这个需要天天往外跑的工作非常辛苦,却让当时21岁的杭世珺觉得太好玩了。

她经常一个人骑自行车出门,包里放满各种零食,一边走一边吃,一边拿着地图看地形,观察哪里是高点和低点、水往哪里流动等细节。

这样的工作环境让杭世珺和选专业的落差和解了,她开始觉得:给水排水,还真有点意思。

那时的杭世珺最盼望的就是下雨。因为,下雨天最容易了解北京常见的积水点在哪里。别人下雨都是往家跑,杭世珺则是一路逆行往外跑。

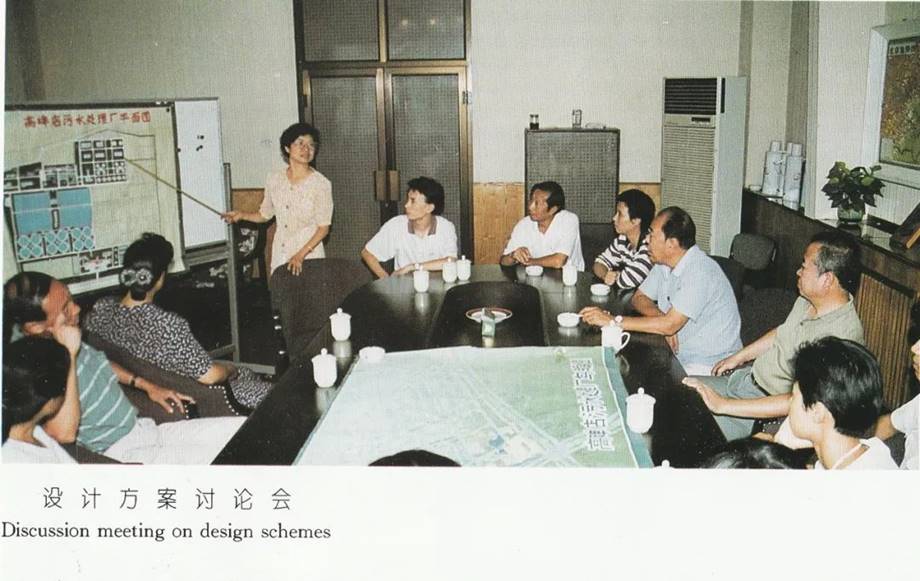

这段经历也让杭世珺养成了一个至今都在沿用的习惯:一定要到一线现场去。

看着采访时对答如流、眼神炯炯的杭世珺,你很难想象这位神采奕奕的女士其实已是耄耋之年。

在同龄人早早进入躺平养老的年纪,她却反而“折腾”起来了。

在她看来,不管什么年纪都要保持好奇、乐于接受挑战,才是保持年轻活力的秘诀。

刚刚退休后,杭世珺又接受了设计院给出的新任务:在两年内成立EPC项目中心。而这对杭世珺来说,这又是一个完全不了解的东西。

如果是别人,可能就知难而退、继续享受退休生活了。但杭世珺的态度永远只有一个:“这又是个新东西,那就试试吧!”

她与负责筹建的另外两位主任,共同组成了三驾马车,一路狂奔。

不仅在两年内完成了项目中心的创建,还超额完成任务,为项目中心“抢到了”厦门第一个垃圾焚烧处理和无锡MBR膜处理项目。

这样有活力、有冲劲的精神状态,让周围人都羡慕不已。

人为什么会未老先衰?本质上就是对新事物没有追求了。而不断接受新事物和挑战的过程,恰恰就是保持健康和年轻的秘诀。

如何?这样的杭世珺老师,是不是和你想的有点不一样呢?但其实,她还有更多鲜为人知的一面等着我们去了解。